今回は前回のPICマイコンのプログラムに合わせて回路を組み立てていきます。

タミヤ1/24 ニスモR34 GT-R Z-tune 製作3 [PICマイコンのプログラム]

プラモデル、主にカーモデルの製作を備忘録として記録していこうと思っています。

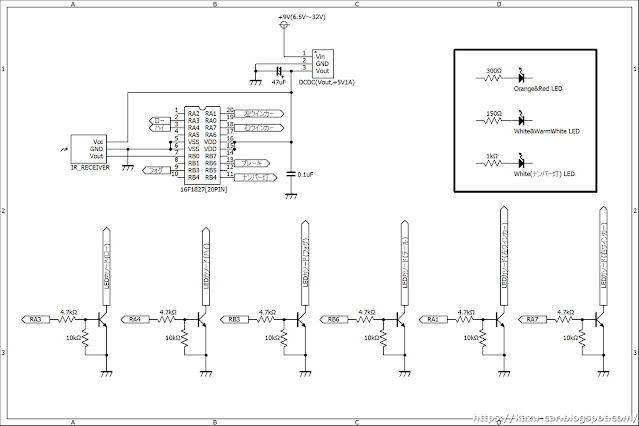

回路図

まずは回路図です。

大分端折っていますが、要点は抑えているつもり。

今回17個のLEDをドライブするのでトランジスタを使います(ナンバー灯のみマイコンから直接LEDに接続)

PICマイコンのピンをベース抵抗を介してトランジスタのベースに接続。

LEDのカソード(マイナス)をトランジスタのコレクタに接続。

トランジスタのエミッタはGNDに接続します。

10kΩのベースエミッタ間抵抗は雰囲気で入れてあります。

回路の製作

先ほどの回路図を元に回路を組み立てていきます。

まずはパーツの紹介。

トランジスタ

トランジスタに限らず、使用するパーツは出来る限り小さいものを選定。

スープラの電飾での失敗を活かし、チップトランジスタを使用します。

|

| 2SC2712-GR |

赤外線受信モジュール

赤外線受信モジュールもチップ型の物を使用します。

かなり小さい。

|

| PIC79603 |

PICマイコン(16F1827)

前回もご紹介しましたが、使用するPICマイコンである16F1827もSSOPパッケージの物を採用。

同じマイコンとは思えません。

ということで主要な電子部品はこんなところだと思います。

では組み立てです。

まずは適当なサイズのユニバーサル基板を用意して、チップトランジスタと赤外線受信モジュールをはんだ付け。

ちなみに両面に電子部品を取り付けるのでユニバーサル基板は両面スルーホール。

裏面です。

裏面はトランジスタのベース抵抗とベースエミッタ間抵抗を取り付け。

すっかり忘れていましたが、抵抗もチップ抵抗を採用。

1/10Wと電力の制限が大きいですが、そこさえ考慮すればかなり省スペースに貢献してくれます。

次に、トランジスタのエミッタをGND(にする予定の場所)に接続。

マイコンとトランジスタのベースを接続するための銅線をはんだ付け。

続いてPICマイコンを貼り付けるのですが、その前にノイズ対策に効果があるかも分からない呪文的な意味合いでマイコンに銅板を貼り付け、

絶縁テープをピタッと。

こちらは意味があります。

マイコンのVDD(プラス)とVSS(マイナス)の間に取り付けるパスコン(0.1μF)を取り付け。

そうしたらマイコンを先ほどの基板裏側に貼り付けてしっかりと固定。

トランジスタのベースから生やしておいた銅線と電源、GNDを接続。

続いて表面側に各種ケーブルを接続して回路部分は完成です。

ちなみに今回使用したケーブルがシリコン皮膜のワイヤーで、通常の耐熱ケーブルとは比べ物にならないほど柔軟で非常に扱いやすかったです。

電流が多く流れる電源線やGND線は26ゲージ。

各種LED等に接続するワイヤーや30ゲージを使用しました。

ということで今回はここまでです。

次回はヘッドライトやテールランプにLEDを仕込んでいきます。

では

タミヤ1/24 ニスモR34 GT-R Z-tune 製作5 [ヘッド&テールにLEDを仕込む]

プラモデル、主にカーモデルの製作を備忘録として記録していこうと思っています。

![タミヤ1/24 ニスモR34 GT-R Z-tune 製作4 [回路の製作]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMcwJ-iP7YxWMeDwT4NYdoTvBkj-Dpb7u_npL6iWGpi1-A4aNuMpbIsFPbU91bhJ_VZ_qwjuIyp98BaiTcpO1sxGjGTaPQYxAYaeveuCGCtHiVG6UEG-5GNO0mPaQRumVCaOj1QxbSqkpa/w640-h426/R34_60.jpg)

0 件のコメント :

コメントを投稿